【冒頭まとめ】

病院でよく処方される「ツムラ漢方薬」。

でも「この漢方、どんな作用があるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

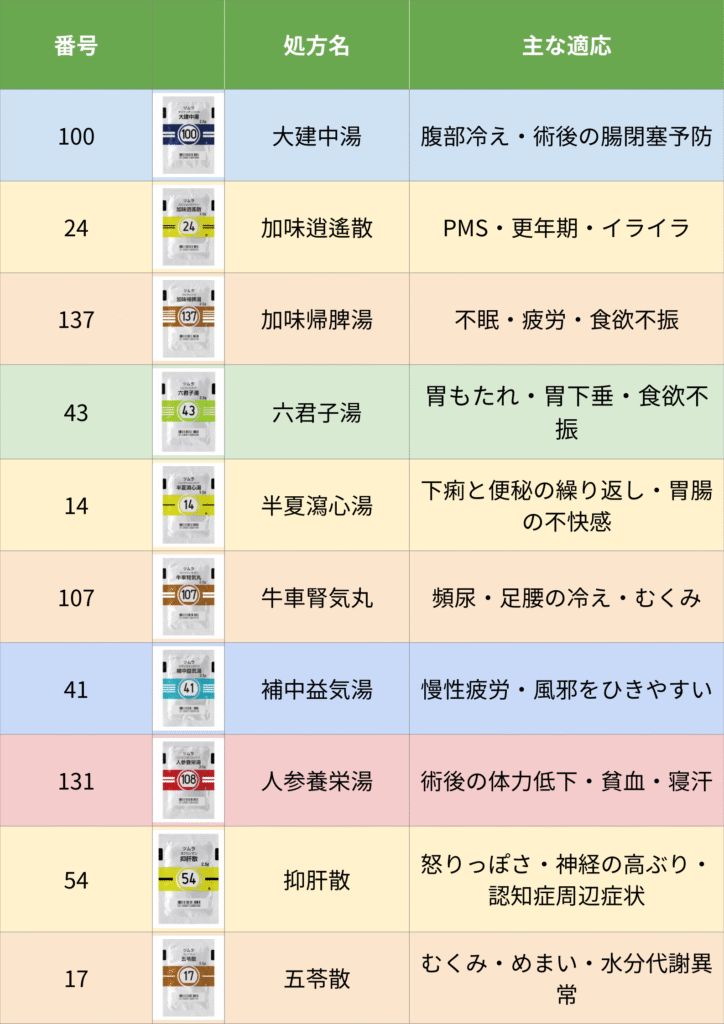

この記事では、内科・心療内科・婦人科などで幅広く使用されている代表的な10種類の漢方薬について、それぞれの特徴や適応症を中医学の視点も交えながら解説します。

【1. 大建中湯(だいけんちゅうとう)】

適応:腹部膨満感、冷えによる腹痛、術後の腸閉塞予防

中医学の視点:温中補虚・理気止痛。脾陽虚によるお腹の冷えに

特徴:山椒や乾姜が胃腸を内側から温め、腸の蠕動を促します。

【2. 加味逍遙散(かみしょうようさん)】

適応:イライラ、不眠、PMS、肩こり

中医学の視点:肝気鬱結・血虚・熱証を伴うタイプに

特徴:ストレスで不調が出やすい女性によく処方されます。

【3. 加味帰脾湯(かみきひとう)】

適応:不眠、動悸、胃腸虚弱、貧血傾向

中医学の視点:心脾両虚・気血両虚

特徴:疲れやすく、眠りが浅い方に。精神的な消耗にも対応。

【4. 六君子湯(りっくんしとう)】

適応:食欲不振、胃もたれ、胃下垂、慢性胃炎

中医学の視点:脾気虚による消化不良

特徴:胃腸の働きを助け、エネルギー不足を補います。

【5. 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)

適応:胃の不快感、ゲップ、下痢と便秘の繰り返し

中医学の視点:胃腸の「寒熱錯雑」タイプに

特徴:消化管の調和を目的とした処方で、過敏性腸症候群にも。

【6. 牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)

適応:頻尿、夜間尿、むくみ、冷え性、下肢のだるさ

中医学の視点:腎陽虚、水湿内停

特徴:「老化による不調」や「足腰の冷え」にもよく使われます。

【7. 補中益気湯(ほちゅうえきとう)】

適応:慢性疲労、風邪をひきやすい、体力低下

中医学の視点:脾気虚・気陥(エネルギーの落ち込み)

特徴:虚弱体質の方の底上げに。胃腸を元気にして気を補います。

【8. 人参養栄湯(にんじんようえいとう)】

適応:術後の回復、疲労、冷え、貧血、寝汗

中医学の視点:気血両虚・虚労体質

特徴:高齢者や手術後の体力回復に。滋養強壮としても定番。

【9. 抑肝散(よくかんさん)】

適応:怒りっぽい、イライラ、認知症の周辺症状、小児の夜泣き

中医学の視点:肝風内動・肝気鬱結

特徴:情緒不安定や神経過敏に。高齢者や小児にも使用されます。

【10. 五苓散(ごれいさん)】

適応:むくみ、めまい、二日酔い、下痢、頭痛

中医学の視点:水湿停滞・外寒内湿

特徴:体内の「余分な水分」をさばく処方。水毒体質の改善に。

【まとめ】

病院でよく使われる漢方薬には、

それぞれ「使われる理由」と「ターゲットとなる体質・症状」があります。

同じ症状でも体質によって使い分けるのが漢方の魅力。

「なんとなく処方された」ではなく、

自分の体質と向き合って、より適切な選択ができるようにしましょう。